Каталог статей

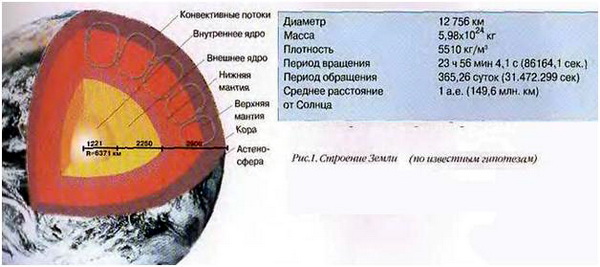

ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ В данной статье приведен отрывок из книги Бабикова Ю.А. «Мировоззрение или Возвращение Прометея», рассказывающий об эволюции Земли и Солнечной системы. Автор книги в доступной научно-познавательной форме раскрывает новую всеобъемлющую гипотезу мироздания, позволяющую объединить различные отрасли естествознания в единое целое на основе новых знаний в фундаментальных областях физики материи и теории многомерности пространства (асимметрии Вселенной). В книге использованы данные теоретической и экспериментальной физики, точных наук и методов метафизического познания, проводится анализ на стыке различных отраслей науки, древних верований и легенд, а также впервые придается широкой гласности часть знаний ноосферы Вселенной, которые получены в результате использования свойств многомерного пространства, позволяющие вести диалог и обмен информацией с представителями Высшего Разума и внеземных цивилизаций. Данный отрывок из книги во многом пересекается с материалами, изложенными в других статьях сайта ( например, физика вселенной Дьюи Б. Ларсона ), но вместе с тем имеет и некоторые координальные расхождения, оставленные согласно материала книги. Поэтому постарайтесь взять суть изложенных явлений, не вдаваясь в терминологию и окончательность выводов, т. к. это должно помочь закрыть некоторые белые пятна в вашем Миропонимании. Если материал статьи покажется вам адекватным, рекомендуется прочитать саму книгу, ибо там есть много и другого интересного материала. Итак… ЗЕМЛЯ - НЕИЗВЕСТНОЕ В ИЗВЕСТНОМ Итак, наша планета Земля, голубая сфера в безбрежном Космосе, наполненная изумрудами лесов и аквамаринами морей, родная и ласковая, ставшая матерью и единым домом для миллиардов людей и всех иных форм жизни, занимает свое третье место от Солнца и имеет скромные параметры:

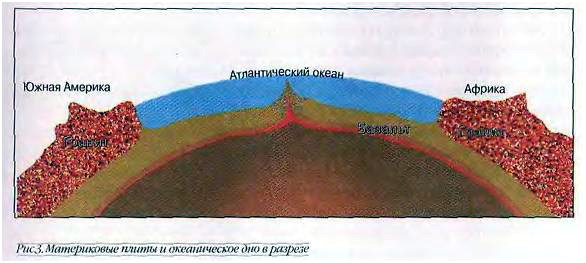

Как утверждает наука, земной шар имеет три основные зоны строения: кору, оболочку (мантию) и ядро. Толщина коры непостоянна, она меняется в пределах от нескольких километров на дне океана до нескольких десятков километров в горных районах материков, имеет плотность 2,67 г/см3 для гранитов и примерно 2,85 г/см3 для базальтов. По предположениям ученых ниже находится жидкая мантия, плотностью 3,3-9,7 г/см3 и железоникелевое ядро, имеющее внутреннюю твердую область плотностью 12,5 г/см3. Хорошо, мы этому пока якобы верим, но... Огненный шар Земли, постепенно остывая, должен бы быть ровным, без гор и ущелий, а они есть, значит, катастрофы все-таки были. И катастрофы, как показывают исследования, ранее бывали неоднократно, а случись сейчас что-либо подобное, человечество погибнет в несколько минут. Следы страшных катастроф повсюду - нужно только уметь их видеть. Поверхность Континентов обезображена вздыбившимися хребтами, рваными ранами ущелий, сбросовыми трещинами, провалами на глубину, измеряемую сотнями метров, а то и километрами, впечатление такое, что земную поверхность безжалостно рвали, перемешивали титанические силы, в сравнении с которыми, самое катастрофическое землетрясение по верхнему пределу шкалы Рихтера кажется детской забавой, легким бризом. В чем причина такого буйного проявления тектонических сил? Если верить общепринятой теории, то волноваться просто не о чем. Откуда, например, взяться огромным массам соленой воды, чтобы в несколько минут, дней или часов ее стало столько, что под водой скрылся Арарат, а над куполом Капитолия или маковками церквей Рязанского собора плескалось море глубиной 4-5 километров? Но это уже было, и было не раз. Память катастроф живет в религиозных верованиях об Армагеддоне и Апокалипсисе. А поскольку это уже было, то может повториться снова и снова, значит; наш земной шар совсем не прост, как мы его себе представляем, и совсем не такой, каким он нам кажется. Привычные сегодня материки Земли были раньше не там, где они сейчас находятся, - они дрейфуют. Первым это заметил в 1858 году Антонио Снидер, а в 1912 году немецкий исследователь Альфред Вегсиер выдвинул гипотезу дрейфа континентов. Сначала обратили внимание, что очертания западного побережья Африканского континента совпадают с береговой линией восточного побережья Южной Америки, а если их сопоставлять по границе шельфа, то совпадение становится просто поразительным. Если мысленно представить, что вода океанов исчезла и мы стоим на ровном океаническом дне, то перед нашим взором предстанет гигантская, высотой 2-3 км вертикальная стена. Эта стена, причудливо извиваясь, уходит в обе стороны от нас, скрываясь за горизонтом, - именно так выглядит край материковой плиты. А по другую сторону океана противоположный берег - точно такой же край другой плиты, и они совпадают, как кусочки мозаики, ибо были когда-то одним целым. Итак, если мы стоим на океаническом дне около материковой плиты, то у нас под ногами окажется базальт, a если прикоснуться к материковой плите, ладонь ощутит гранит.

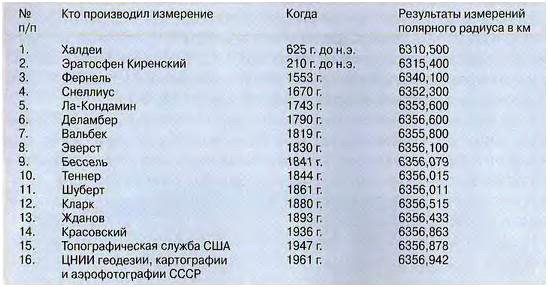

Если следовать логике энциклопедических источников, то в основном типов коры два - океаническая и материковая. Переходные зоны, или шельф, по своей сути являются материковыми породами, образованными в результате волновой эрозии береговой линии. В океанической коре отсутствует основной компонент коры материковых плит - гранит, а это очень важно в наших рассуждениях. Итак, материковые плиты большей частью состоят из гранитов, которые находятся сверху, а базальты составляют породы океанического дна. На материковых плитах базальты или ниже гранитов, или поднимаются из разломов гранитных плит, образуя траппы, причем базальтовый слой имеет ограниченную толщину. Нижняя граница базальтов еще называется поверхностью Мохоровичича и регистрируется по увеличению скорости сейсмических волн, которое сейсмологи объясняют наличием слоя более плотной породы. Граниты имеют значительно более высокую температуру плавления, чем базальты. Есть даже промышленность, производящая каменное базальтовое литье, а вот граниты лить не научились. Различие гранитов и базальтов по расположению в земной коре и температуре плавления наводит на мысль о том, что они имели разные условия синтеза. Видимо, сначала образовались граниты, а только потом, когда значительно понизилась температура поверхности, началось образование базальтов. Базальты образовали океаническое дно и этот процесс продолжается и сегодня - при исследованиях дна океанов глубоководными аппаратами зафиксирован факт выдавливания базальта из трещин на дне, что говорит об увеличении площади океанического дна. Это подтверждает теорию дрейфа материков и при удалении материков друг от друга увеличение площади дна океанов естественно: это многократно проверено и стало бесспорным. Но с другой стороны, материковые плиты не скользят по дну океана, а привязаны к нему жестко: базальты являются нижним слоем материковых плит и материки не дрейфуют по поверхности планеты, а удаляются друг от друга за счет увеличения диаметра земного шара, причем приращение площади земной поверхности происходит в самом тонком месте земной коры - на океанском дне. Все это подтверждает факт постоянного увеличения диаметра земного шара, что выявлено при измерениях размеров планеты, проведенных в разнос время и разными исследователями.

Итак, наш земной шар расширяется, измерена даже средняя скорость увеличения радиуса Земли - 5,1 м за один год. Представления некоторых исследователей об эволюции материковых плит, расколе материка Пангеи или Гондваны на несколько материков, когда единый материк, окруженный океаном, образован на большой планете, сходной по размеру с нынешней, в принципе неверны: один большой гранитный материк на большом базальтовом шаре образоваться не мог по условиям синтеза пород. Но Земля расширяется, следовательно, в очень давние времена она была меньше и по объему и по площади поверхности. Как же размещались на ней материки и океаны? Да просто океанов не было, а материки смыкались в единую твердь. Эта мысль пришла в голову не мне, а немецкому геофизику О.Хильдепбергу в 1933 году. Он вырезал из карты силуэты континентов и попробовал сдвинуть их. Излом бразильской береговой линии довольно точно сомкнулся с африканским берегом. То же самое произошло и с другими участками Африки и Южной Америки. Еще лучше совпадения в районе Ближнего Востока - противоположные берета как бы дополняют друг друга. Расчеты показывали, что современные материки могли бы сомкнуться на поверхности шара с диаметром вдвое меньшим нынешнего диаметра Земли. Но точного совпадения очертаний материков у Хильденберга не получилось.

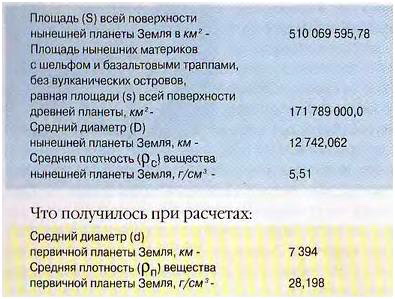

Рассчитать начальный диаметр Земли можно иначе. Поставим вопрос: где начальная точка расширения Земли и за счет чего это происходит? За искомую точку начала расширения нужно принять точку начала разлома коры на материковые плиты, т.е. тот диаметр планеты, когда раскаленный шар Земли остыл так, что прекратился синтез гранитов, а дальнейшее расширение начало разрывать хрупкую гранитную оболочку. Земля представляла собой шар с гранитной поверхностью, имеющий один тип коры, который сегодня мы называем материковым. Количество вещества планеты оставалось и остается практически неизменным, если пренебречь веществом метеоритов, которое получает планета, и газами, которые теряет атмосфера в космосе. Рост диаметра планеты происходил и происходит за счет ядерного распада, когда из тяжелых элементов получаются легкие, но синтезируются более плотные и легкоплавкие породы - базальты плотнее гранитов. Земля при этом не уменьшается, а увеличивается, что говорит о том, что плотность вещества планеты, покрытого легкой гранитной корой, должна была быть очень высокой. Площадь гранитной поверхности материковых плит не могла существенно уменьшиться: гранит - более легкий и более тугоплавкий, чем базальт, и не может утонуть в жидком базальте, как не может в нем и расплавиться. Она даже увеличилась за счет выдавливания базальтов и образования траппов, поэтому площадь нынешних материков несколько больше начальной и результат расчета получится в первом приближении. Когда материковые плиты окончательно сформировались, начался их дрейф с образованием океанического дна, но площадь материков оставалась прежней - изменилась площадь океанов. Следовательно, площадь поверхности молодой планеты была равна площади нынешних материков вместе с шельфом, поскольку это часть материковых плит. Расчет проведем по известной формуле площади поверхности шара, т.е. зная площадь, найдем диаметр. Зададимся простым вопросом: какой должна была быть средняя плотность вещества планеты, если количество вещества оставалось таким же, а диаметр планеты был меньше? Плотность р сегодняшней планеты равна 5,51 г/см3, ее линейные размеры - радиус R и обьем V известны. Учитывая, что количество вещества и масса Земли существенно не изменились, можно рассчитать плотность р первичной Земли из полученного нами радиуса r и объема v, через пропорциональную зависимость объемов и плотностей. Средняя плотность планеты Земля на момент начала разлома первичной оболочки на материковые плиты, - около 28,2 г/см3. Из приведенных данных получен результат, которым, как говорилось выше, можно пользоваться только как оценочным в первом приближении, ибо использованы статистические данные по площади суши с шельфом, а в площадь материковых плит входят и площадь более поздних, чем граниты, базальтовых траппов. Из статических данных площади суши исключена площадь вулканических островов, состоящих не из гранитов, я намеренно использовал известную и доступную статистику, чтобы не было споров. Проверьте точно, убрав влияние вторичной нематериковой суши. Да, именно нематериковой суши, поскольку базальты - порода океанического дна и по сути своей вкрапления траппов в гранит есть только «добавка» океанической коры к материковой. Действительный результат даст меньший диаметр первичного земного шара и, следовательно, еще большую его плотность. Сопоставьте результаты ваших вычислений с приведенными данными размеров оболочек ядра и пересчет объема земной коры, наложенной на ядро, и убедитесь в истине.

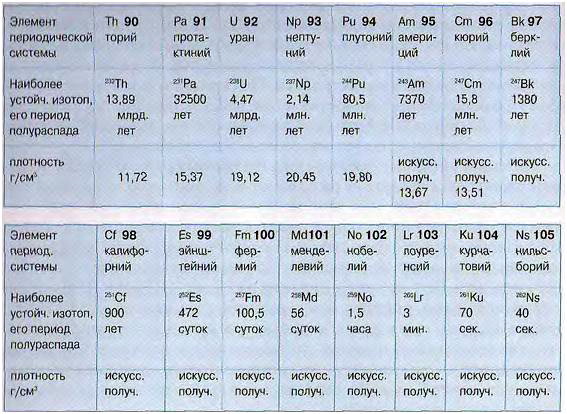

Представьте, что в одном кубическом сантиметре вещества 28,2 грамма. Ничего себе!!! Так из чего же сформировалась планета, что падало с неба? Золото? Платина? Начинаем листать справочники: рений - 21,02; осмий -22,5; иридий -22,4; платина -21,45; золото -19,32; уран -19,07 г/см3 - ничего подобного в существующей таблице элементов Менделеева нет. Похоже, что молодая планета состояла из каких-то очень тяжелых элементов, иных, чем известные нам самые тяжелые металлы, а тем более ее ядро, которое, как утверждает наука, состоит из железа плотностью 7,82 г/см3 и никеля -8,90 г/см3 - этих легких металлов в нем быть просто не могло. И потом, - мы же подсчитали плотность планеты в первом приближении, совсем не учитывая того, что многокилометровый слой гранитной коры имел плотность более чем в 10 раз меньшую, чем, оказывается, весь шар Земли. Следовательно, плотность лежащего ниже вещества и ядра того первичного шара была еще выше. У меня (и, думаю, уже и у читателей - авт.) возникли серьезные сомнения в правильности современных представлении о Земле. Нужно подумать о том, как устроена Земля, о том, как и где, могут находиться тяжелые элементы, из которых, видимо, образовалась наша прекрасная планета. Человеку разумному всегда свойственно стремление понять окружающий его мир, и история человечества по своей сути - поиски ответа на этот извечный вопрос. Непререкаемым авторитетом в этом для современного человека была и остается наука - мы бездумно принимаем на веру все, что нам говорят ученые и научные трактаты. Но было время, когда передовая для того времени наука и ее лучшие умы считали, что Земля плоская и стоит на трех слонах или китах, плавающих в океане, и этому люди свято верили. Пытливые искали край Земли, открывая при этом новые земли и новые знания. Время шло, количество знаний накапливалось, неизбежно переходило в новое качество, поэтому в сознании людей куда-то ушли слоны, уплыли киты, остановилось Солнце, а Земля, превратившись в шар, стала кружить вокруг него. Мы в это свято верим, не подвергая сомнениям непреложные истины, как раньше верили в трех слонов»... Подумаем и оценим, казалось бы, незыблемые истины современной науки, которыми забиты солидные энциклопедии, проанализируем, и перед нами снова появятся призраки «слонов от науки».Чтобы понять это, более внимательно рассмотрим наиболее близкое, знакомое и в то же время неизвестное и непонятное - нашу Землю, тем более что у нас с вами возникли сомнения в правильности существующих о ней представлений, особенно по ее строению и ее ядру - есть ли там «железные слоны»? Как нам говорят, Земля образовалась из пылевого облака около 5 миллиардов лет назад, которое потом как-то сгустилось и разогрелось от энергии распада радиоактивных элементов. Гипотез несколько, а эта основная, именно та, которую чаще всего упоминают, и которую преподают в учебных заведениях. Но это же гипотеза Канта Лапласа конца XVIII века, а с тех пор много воды утекло... И знания сейчас не те. Открыли ядерную энергию - появилась добавка о радиоактивном разогреве вещества туманности, затем термодинамика породила гипотезу о «Большом взрыве», а суть осталась той же: это модернизированная гипотеза Лапласа двухсотлетней давности. Допустим, что так оно и было, что гипотеза верна, но сопоставьте периоды полураспада известных радиоактивных элементов, которые в тысячи и миллионы раз короче жизни планеты. Так сколько же в той пыли Лапласа было радиоактивных элементов, если через миллионы их периодов полураспада они на Земле еще есть? А как быть с теми изотопами, у которых периоды исчисляются годами, сутками, а то и минутами? Из земной коры постоянно выделяется тяжелый радиоактивный газ радон, являющийся продуктом распада радия. Да, именно того знаменитого радия, о котором известный поэт писал, что «грамма радия ради нужно перелопатить тысячи тонн руды». А радон образовался не когда-то, а образуется каждую секунду, прямо сейчас, ибо период полураспада наиболее устойчивого Rn всего 3,8 суток. В недрах земной коры вот уже миллиарды лет постоянно идут процессы ядерного распада, а мы живем на каменной оболочке ядерного реактора, которым фактически является наша планета, запасы ядерного топлива в которой до сих пор не исчерпаны. Видимо, энергия этого распада и крутит наш земной шар вокруг своей оси. Так где же там спрятано такое огромное количество такого редкого радия? И сколько же там может быть этого ядерного топлива? Вся планета, ее отдельные кусочки или только ее ядро? Но довольно подробно описывать каждый тяжелый элемент, достаточно свести основные данные по длительности периодов полураспада, чтобы понять очевидную закономерность:

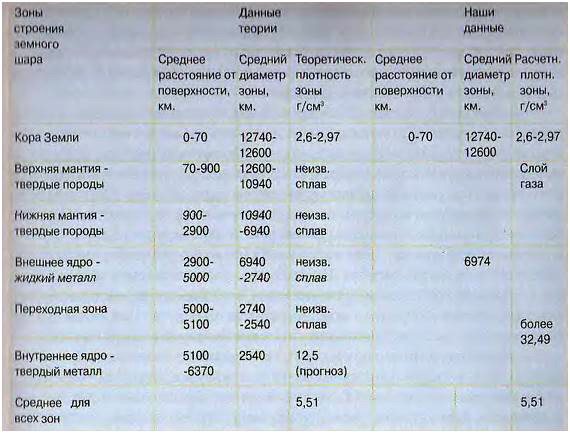

Допустим, что источником пополнения запасов радия (период полураспада его наиболее устойчивого изотопа всего 1600 лет) является распад урана, тем более что его стойкость сопоставима с возрастом Земли. Но откуда тогда природные нептуний и плутоний? Судя по периодам полураспада, должны быть природные америций, кюрий и берклий - но их пока еще не нашли... А ведь я намеренно привел периоды полураспада только наиболее устойчивых изотопов. Оппоненты могут сказать, что планета образовалась из каменной пыли, в которой было определенное количество металлов с примесью тяжелых радиоактивных элементов, а приведенные факты не новость, и что коротко живущие изотопы давно выгорели, а имеющиеся сейчас являются продуктом распада урана и тория, которые и были тем основным топливом, которое разогрело вещество планеты и его поддерживает сейчас, выделяя из недр планеты атмосферные газы, воду. Возможно, они были бы и правы, будь уран и торий слегка тяжелее: плотность урана 19,07 г/см3, а тория - всего 11,724 г/см3. У нас по расчетам получилось, что плотность вещества у всего первородного земного шара должна была составлять более 28,2 г/см3. Так причем здесь уран и торий, а тем более железо и никель, если из них, по общепризнанной гипотезе, состоит земное ядро? Железо и никель, распадаясь, в уран и радий превратиться не могут. Да и как быть со всей таблицей Менделеева, если основным в массе планеты по общепризнанной теории является железо? Как и откуда могут быть образованы все остальные элементы, если практически все радиоактивные элементы, за исключением природных урана и тория, за миллиарды лет должны были давно распасться, осталось бы только железо, у которого порядковый номер в таблице Менделеева 26, а уже объявлено об открытии 114-го элемента? Логика подсказывает, что Земля во всей своей массе должна была быть образована из гораздо более тяжелых элементов, чем известные ныне современной науке. Мы становимся перед выбором: или верить в «железных слонов» ядра Земли согласно современной науке, или поймем, что нам надо искать ответ самим, предполагая, что в ядре Земли должны быть в существенных количествах элементы более высокого порядка, чем пресловутое железо, и что вряд ли оно там есть. Получается, что ядро Земли имеет несравненно более высокую плотность, чем просто железоникелевый сплав. А это означает, что нужно заново переосмыслить ее внутреннее устройство. Давайте начнем с известных истин и фактов, которые можно найти в любом справочнике и энциклопедии. Сейсмологи утверждают, что Земля имеет различные оболочки и ядро, их данные для наглядности внесем в таблицу и сопоставим с нашими расчетными данными.

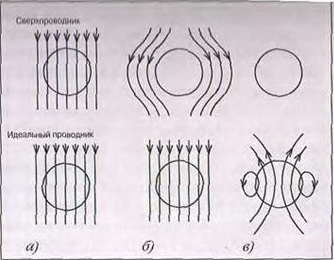

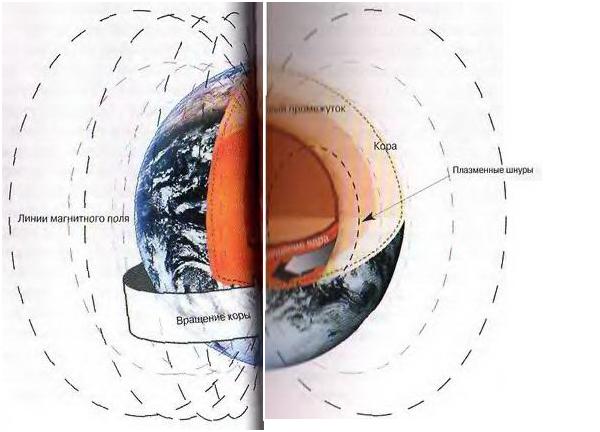

Мы ранее получили, что диаметр первичной Земли в первом приближении должен был составить около 7394 км, причем я подчеркивал, что это с учетом гранитной коры. Если пересчитать объем нынешней коры Земли на первичный диаметр, то ее толщина должна была бы составлять около 210 км, и, следовательно, диаметр ядра должен быть около 6974 км. Это позволит исключить влияние известного фактора - плотности коры Земли, что при пересчете по нашей методике плотности ядра даст более точный результат - средняя плотность ядра - более 32,49 г/см3. Посмотрим на выделенные значения в таблице: наши данные поразительно совпали с современными данными сейсмологических исследований. Отклонение всего 0,5%, его можно объяснить погрешностью расчетов, но данные сейсмологов дают несколько меньший диаметр ядра, что может еще и свидетельствовать о выгорании его активных элементов. А ведь средняя плотность ядра, как мы ранее в этом убедились, должна быть более 32,49 г/см3. Допустим, что вещество древней планеты преобразовалось из неизвестных пока тяжелых металлов в более легкие, создав твердое и жидкое ядро, мантию и кору. Но как могли совпасть малый диаметр планеты, который мы определили, и диаметр ядра, коль оно железоникелевое? Случайно? Или там нет никакого железа, а осталась первоначальная масса тяжелых металлов, лишь незначительно уменьшенная из-за расхода массы на реакции распада? Но при такой плотности масса вещества ядра и коры равны массе вещества всей Земли. Так что получается: на вещество мантии значительной массы больше не осталось, что может свидетельствовать только об одном - плотность вещества мантии крайне мала, т.е. должен существовать газовый промежуток толщиной около 2900 километров между ядром и корой Земли. Видимо, скорость распространения акустической волны в раскаленной и сжатой газовой среде под твердой корой Земли достаточно высока, а сейсмологи ошибочно принимают скачок скорости на границе Мохоровичича как переход от плотного к более плотному и жидкому, а не как переход от плотного к газообразному. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно провести работы по экспериментальному определению скорости распространения акустической волны в эквивалентной газовой среде. Более того, меняя параметры среды на исследовательской установке, можно с определенной степенью вероятности выйти на фактические параметры среды по температуре и давлению под корой Земли, Но это еще не все. Отмечаемая сейсмологами граница между верхней и нижней мантиями - это не что иное, как, по видимому, раздел газовой среды по качественному составу: в нижней части газового промежутка (нижняя мантия) должно быть больше паров металлов и химических соединений. Этот вывод был настолько неожиданным, что я долго проверял и перепроверял расчеты, исходные данные, но логика и факты были неумолимы. В развитии Земли по мере остывания неизбежно должно было произойти отделение твердой коры от ядра с последующим раздуванием оболочки за счет продуктов распада активных металлов ядра планеты. Кора планеты фактически состоит из твердых слоев осадочных пород, гранита и базальта. Базальт при высокой температуре нагрева и давлениях в глубине земной коры имеет еще и вязкую зону толщиной в несколько километров, пластичную и легко деформируемую. Именно эта зона и позволяет земной коре раздуваться под действием давления газов, выделяемых ядром при распаде тяжелых металлов. Чем-то похоже на работу стеклодува... Подумаем дальше и представим, как может выглядеть строение Земли при такой гипотезе. Заглянем под земную кору, на ее «изнаночную сторону. Кора Земли там должна быть подобной многометровому слою губки или ваты - со свода в узлах кристаллизации свисают многометровые базальтовые и диабазовые сталактиты, пространство между которыми забито каплями полужидких горных пород, вулканическим пеплом в разных формах, включая нитевидную. Именно здесь должна находиться «кладовочка» вулканов, откуда они в огромных количествах в десятки кубических километров швыряют своими извержениями на головы людей вулканический пепел, раскаленные газы, серу, остатки узлов кристаллизации - вулканические бомбы. Если перевести взгляд по направлению к центру Земли, то взору могла бы открыться удивительная картина: в центре Земли сияет «солнце»! Все вокруг должно быть пронизано слепящим желтым светом - 2900 км пространства, заполненного под огромным давлением газами, парами элементов в атомарной и ионной форме всей верхней части таблицы Менделеева. Но картина в действительности должна быть куда более угрюмее: эти 2900 км пространства неоднородны по составу, температуре и давлению, заполнены парами элементов и пеплом плотно, и свет вряд ли сможет пробиться. Под корой планеты начинается газовый слой, который, собственно, и является первоосновой земной атмосферы. В нижней его части, у границ «кипящего слоя», где температура максимальная, главным компонентом первичной атмосферы должны быть пары элементов - металлов и всего, что есть в верхней части таблицы Менделеева. Газовая среда имеет очень сильное радиоактивное излучение, ибо здесь происходит завершающая стадия ядерного распада с образованием газов. По мере удаления от “кипящего слоя” должно происходить постепенное снижение температуры и давления. В этой зоне должен происходить, поглощая тепловую и лучистую энергию ядерного распада, синтез тяжелых химических соединений, находящихся здесь в парообразной форме. В самой «прохладной», верхней части газового промежутка в составе среды должно быть много газов: кислорода, азота, водорода, углекислого газa, паров воды, углеводородов, серы и ее окислов, горных пород в виде пепла. Видимо, границу верхней и нижней зон газовой среды сейсмологи регистрируют как границу верхней и нижней мантий, и это происходит за счет существенной разницы в их акустических свойствах. Отметим только, что конечным продуктом ядерного распада активных элементов ядра планеты являются водород и другие газы, постоянно выделяющиеся в атмосферу Земли, обеспечивая ее подпитку и восполнение. Дело в том, что Земля постоянно теряет газы из верхних слоев атмосферы, сдуваемые солнечным ветром в околоземное космическое пространство. Особенно много теряется водорода - водородный след обнаруживается исследовательскими космическими аппаратами на расстоянии в несколько тысяч километров с «подветренной» стороны планеты. Но в составе этого следа кроме водорода имеется атомарный и молекулярный кислород и азот, молекулы воды, т.е. факт постоянной потери части земной атмосферы неоспоримо доказан. Не будь равновесного состояния земной атмосферы, обеспечиваемого ее подпиткой из недр Земли, атмосфера давно была бы потеряна. Предположение о постоянной подпитке земной атмосферы газами подкоркового газового слоя через земную кору может рассматриваться как реальная гипотеза механизма компенсации атмосферных потерь. Само металлическое ядро должно быть твердым в центральной части и окружено жидкой металлической оболочкой. Как твердая, так и жидкие зоны ядра должны состоять не из железа, а из сплава стабильных трансурановых элементов. Видимо, эти элементы имеют рекордные показатели по температуре плавления и плотности, а наличие жидкой зоны объясняется разницей химического состава сплавов зон, поскольку по мере выгорания снижается их атомный вес, меняются свойства, в результате чего образуется более легкоплавкий сплав, образующий жидкую оболочку твердого ядра. Жидкая оболочка должна быть окружена более легкой по плотности оболочкой из известных металлов и элементов периодической системы, включая газы. Видимо, это сплав камня и металлов. Именно так, поскольку ядерный распад не прекращается ни на секунду вот уже миллиарды лет и идет по всем элементам периодической системы, давая в конечном итоге водород. Этот слой должен кипеть, поскольку температура зоны должна быть выше точек кипения этих элементов и насыщена газами, поэтому ее можно условно называть «кипящим слоем». А теперь подумаем о другом. Дело в том, что еще в 1941 году советский физик Петр Леонидович Капица обнаружил, что при высокочастотном разряде в плотных газах образуется стабильный плазменный шнур с температурой электронов 105-106 oК, т.е. от ста тысяч до одного миллиона градусов. Если учесть, что у ядра Земли не сжатая и раскаленная смесь газов, а сжатая и раскаленная газовая среда с большим содержанием электропроводящих паров металлов и химических соединений, можно предположить, что температура образования плазменных шнуров может быть на два порядка ниже, т.е. около десяти тысяч градусов. Ядерные реакции распада высвобождают огромное количество энергии, элементарных частиц, свободных нейтронов и электронов. Этот поток должен иметь высокочастотный пульсирующий характер, поскольку, видимо, имеет место не спонтанное деление атомных ядер трансуранов, а упорядоченное, с естественной логикой деления по цепочке распада. В результате ядром генерируются высокочастотные разряды, частота которых составляет 105 Гц (ранее была, и должна быть частота 104 Гц - Авт.), формирующие электромагнитное поле Земли. В первичной атмосфере планеты, под ее корой, есть где разгуляться стабильным плазменным шнурам. Эти мощные шнуры и должны проходить по силовым линиям магнитного поля ядра, являясь как бы обмотками гигантского генератора, электродвигателя с ядерным приводом, каким и является, по сути, наша планета. Именно в этом газовом промежутке и должен находиться генератор магнитного поля Земли. Как это происходит? Сечение металлического ядра планеты как проводника очень велико, следовательно, имеет место эффект шара с исчезающе малым сопротивлением (идеальный проводник), при котором магнитный поток пронизывает ядро, а форма силовых линий магнитного поля шара точно соответствует силовым линиям магнитного поля Земли. Физики В. Мейснер и Р. Оксенфельд еще в 1934 году провели опыты с шарами с исчезающе малым сопротивлением, в ходе которых получили, при нулевой напряженности внешнего магнитного поля, картину силовых линий магнитного поля шара, идентичную полю Земли. Учитывая, что генерируемое Солнцем магнитное поле на орбите Земли имеет на несколько порядков меньшую напряженность, чем земное, опыты Мейснера и Оксенфельда с высокой степенью достоверности объясняют, почему силовые линии магнитного поля Земли имеют именно такую - замкнутую эллиптическую форму. Именно при такой форме силовые линии магнитного ноля выходят из земной коры в полярных районах Южного и Северного полюсов Земли. Но в таком случае плазменные шнуры, берущие начало от ядра и несущие энергию ядерного распада ядра в виде высокочастотного электрического тока, должны упираться в изнаночную сторону оболочки коры именно в полярных районах Земли, разряжаясь на кору и отдавая последней свою энергию. Тогда в земной коре, особенно в подстилающих породах, обращенных к ядру Земли и находящихся в разогретом пластичном состоянии, и точках контакта оболочки коры с плазменными шнурами должны наводиться замкнутые высокочастотные переменные токи, циркулирующие по оболочке. Эти токи и формируют коротко замкнутое электрическое поле Земной коры, наподобие того, что возникает в короткозамкнутом роторе асинхронной электрической машины. Только здесь энергия поступает не от обмоток статора, как в асинхронном электродвигателе, а от шарообразного ротора, окруженного короткозамкнутой шаровой оболочкой с гравитационно-магнитной подвеской.

Распределение магнитного поля около сверхпроводящего шара и около шара с исчезающим сопротивлением по опытам Мейснера – Оксенфельда. В 1934 году немецкие физики В. Мейснер – Р. Оксенфельд) установили, что слабое магнитное поле не проникает внутрь сверхпроводника независимо от того, было ли это поле включено до или после перехода метала в сверхпроводящее состояние. В отличие от этого идеальный проводник (т.е. проводник с исчезающе малым сопротивлением) должен захватывать пронизывающий его магнитный поток. В официальной науке принята иная модель формирования и работы генераторa магнитного поля Земли. Там магнитное поле Земли якобы формируется некими конвективными «потоками», имеющими более высокую электропроводность, чем окружающий каменный сплав, и движущимися вертикально в расплавленных породах мантии Земли. И ядро планеты железное... Я затрудняюсь дать иную оценку такому туманному и «научному» объяснению устройства генератора магнитного поля, но иного определения, чем недомыслие, найти не могу. Например, у Венеры кора еще не отделилась, поэтому генератор магнитного поля не сформирован и магнитосферы нет. Вялые объяснения официальной науки, что в мантии Венеры еще не сформировались или отсутствуют конвективные потоки лавы, не совсем корректны и глупы, так как очевидно, что именно при высоких температурах скорость конвекции среды выше. Изучение Венеры может дать еще один интересный результат в плане исследования взаимодействия ядер планет и Солнца: изучение ее резонансного вращения относительно Земли и Солнца поможет понять закономерности такого взаимодействия. Резонансное вращение ядер должно быть у всех планет Солнечной системы, когда вращение ядра каждой планеты взаимосвязано с Солнцем и остальными планетами, - не зря они связаны в одну систему, полное понимание которой возможно с учетом этого явления.

Естественно возникает вывод: если ядро Земли и кора не имеют непосредственного контакта, а между ними есть промежуток со стабильными плазменными шнурами и есть магнитное поле, то здесь электромагнитное взаимодействие ядра и оболочки подобно тому, как происходит между ротором и статором асинхронного электродвигателя; за счет сил электромагнитного взаимодействия ядро Земли обязано вращаться в сторону, противоположную направлению вращения оболочки земной коры. Частота вращения оболочки относительно ядра не равна частоте вращения магнитного поля ядра, а зависит только от частоты потоков и величины нагрузки.

Нагрузкой в данном случае является результирующая от всех сил, поддерживающих вращение и препятствующих ему: сил электромагнитного взаимодействия коры и ядра, дающих энергию вращения и тормозящих его течений ветра и воды, приливов, кориолисовых сил и т.п. Итак, сделаны совершенно необычные выводы о строении Земли; и для того, чтобы подтвердить или опровергнуть их, переведем взгляд с Земли на Солнце и планеты системы.

| |

|

| |

| Просмотров: 235 | |

| Всего комментариев: 0 | |